赤福の歴史

-

赤福を創業する

<世相> 富士山噴火、宝永山ができる

-

<世相> 八代将軍吉宗「享保の改革」

-

<世相> 参宮者370万人を超えるおかげ参り

-

<世相> 参宮者500万人を超える史上最大のおかげ参り

-

<世相> 大政奉還、明治維新

-

赤福本店を建て直す(現在の赤福本店)

<世相> 西南戦争で西郷隆盛自刃

-

創業180周年に金看板を掲げる

-

正岡子規

『到来の赤福餅や伊勢の春』を詠んだと伝えられる -

<世相> 日露戦争勃発

-

昭憲皇太后様よりご用命賜る 「ほまれの赤福」誕生

-

<世相>第一次世界大戦

-

初めての支店を二見に開店する

<世相>関東大震災

-

<世相>第二次世界大戦

-

<世相>太平洋戦争突入

-

休業に入る

-

<世相>終戦

-

営業を再開する

-

<世相>第59回式年遷宮

-

株式会社赤福を設立する

-

「赤福氷」を発売する

-

「赤太郎」の誕生(テレビCMを開始する)

<世相>米国ケネディ大統領暗殺

-

大阪・名古屋に直営店を開店する

<世相>東海道新幹線開通、

東京オリンピック開催 -

赤福甑(化粧箱)を発売する

-

名古屋で「赤福しるこ」(のちの「赤福ぜんざい」)を発売する

-

包装紙の意匠を現在の和紙調に新調する

-

<世相>アポロ11号月面着陸

-

<世相>大阪万博開催

-

本店に『巣燕も覚めゐて四時に竈焚く』の句碑を建立する

<世相>日中国交正常化

沖縄返還

札幌冬季オリンピック開催 -

<世相>第60回式年遷宮

-

テレビドラマ「赤福のれん」がフジテレビ系列にて全国放映

<世相>英国エリザベス女王来日

-

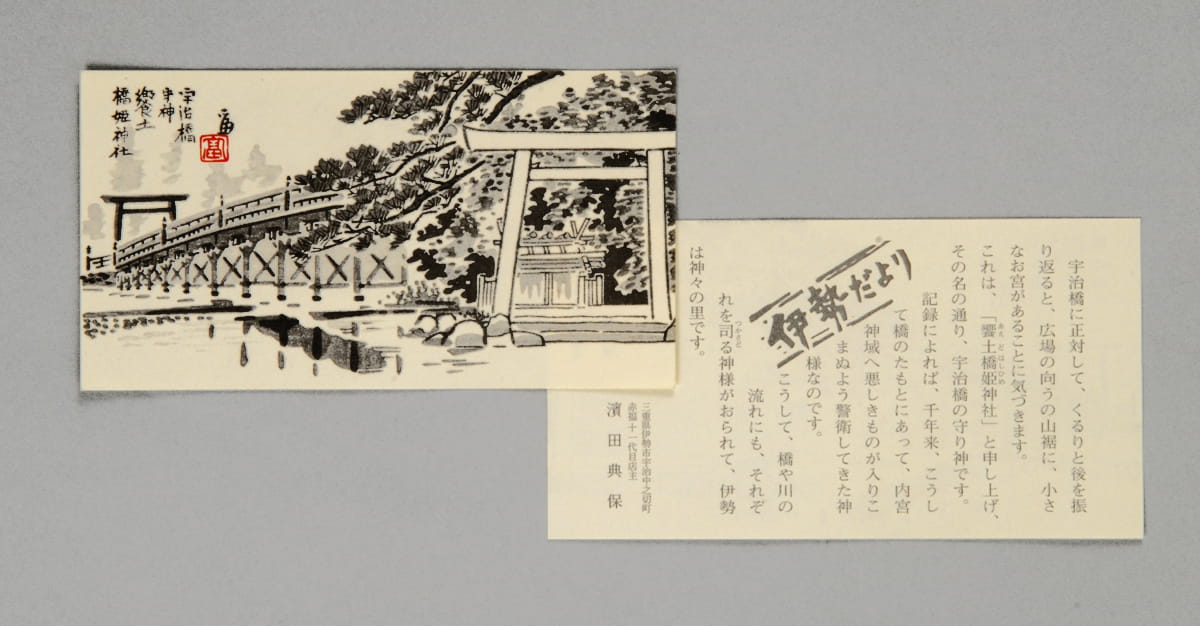

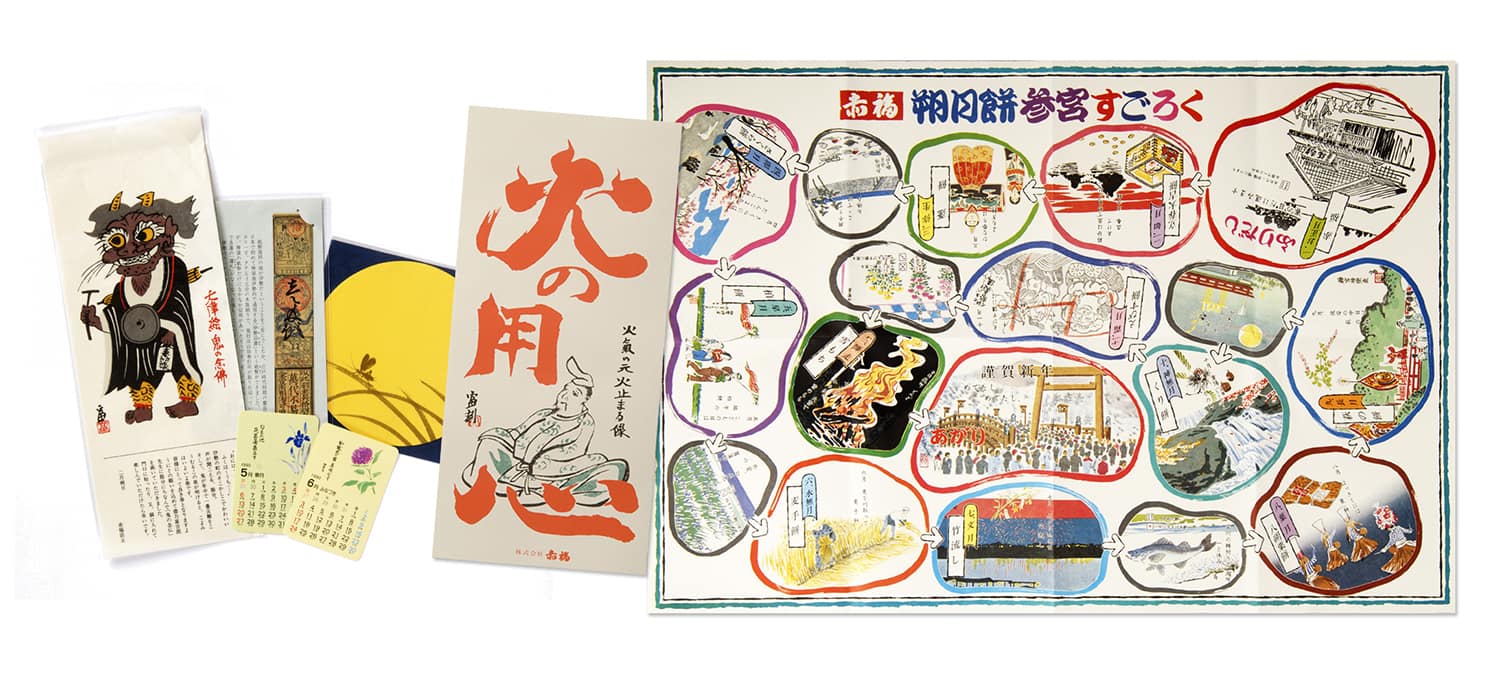

木版画をあしらった「伊勢だより」の発行を開始する

-

「朔日餅」を発売する

<世相>成田空港開港

-

赤福本店を修復する

五十鈴茶屋を開店する -

<世相>湾岸戦争

-

おかげ横丁をオープンする

<世相>皇太子殿下が雅子様とご成婚

第61回式年遷宮 -

<世相>山口誓子先生ご逝去、

関西国際空港開港 -

高速道路で発売する

<世相>徳力富吉郎先生ご逝去

-

「銘々箱」を発売する

<世相>「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録

-

<世相>中部国際空港開港、

愛知万博開催、

第62回式年遷宮行事スタート -

創業300周年を迎える

食品衛生法に基づく

菓子製造業禁止処分により休業する -

営業を再開する

-

三重県より「HACCP手法導入施設」と認定される

-

ISO22000認証登録

-

<世相>第62回式年遷宮

-

お伊勢さん菓子博2017で「赤福餅 祝盆」「復刻版 赤福餅」を限定販売

<世相>第27回全国菓子大博覧会・三重開催

-

「いすず野あそび餅」を発売する

-

「白餅黒餅」を発売する